Residenzpflicht für anerkannte Flüchtlinge?

Über einen „lieben“ Vorschlag, mit dem das Pferd von hinten aufgezäumt wird

Vorab: Das wird kein Appell gegen die Forderung nach einer Wohnsitzbeschränkung für anerkannte Flüchtlinge. Warum ich es dennoch für die falsche Debatte halte und wo anzusetzen wäre

Vorab: Das wird kein Appell gegen die Forderung nach einer Wohnsitzbeschränkung für anerkannte Flüchtlinge. Warum ich es dennoch für die falsche Debatte halte und wo anzusetzen wäre

Lukas Gahleitner-Gertz

Alle gegen alle

Türkis gegen Rot, Grün gegen Neos, Rot gegen Rot, Türkis gegen Schwarz – die öffentliche Debatte rund um die Forderung einer Residenzpflicht für anerkannte Flüchtlinge bringt interessante politische Bruchlinien zum Vorschein. Unstrittig ist nur, dass gewisse Bereiche der Infrastruktur in Wien wie etwa der Pflichtschul- und Gesundheitsbereich massiv angespannt bis überfordert sind.

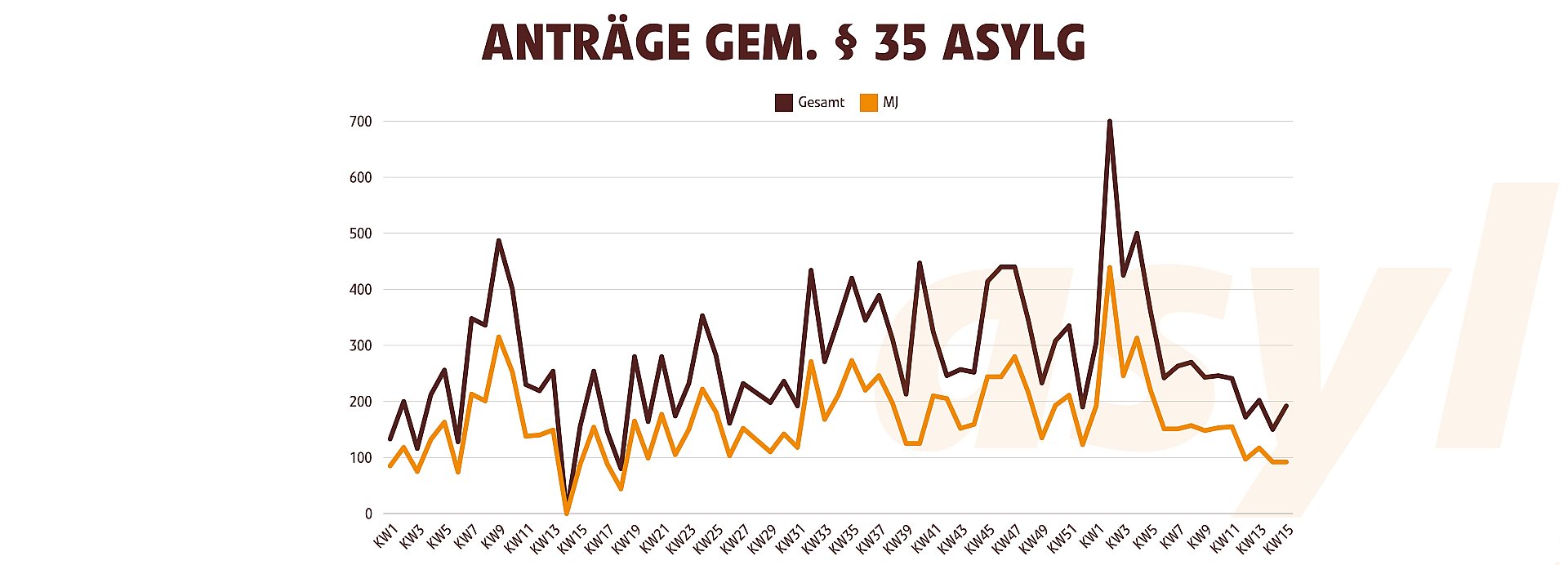

Als Ursache wurde der Familiennachzug im Asylbereich identifiziert. Menschen mit rechtskräftig erteiltem Schutzstatus haben unter gewissen Voraussetzungen das Recht, die engsten Familienangehörigen nachzuholen. Rechtliche Grundlage dafür ist auf EU-Ebene die „Richtlinie betreffend das Recht auf Familienzusammenführung“. Diese gilt seit 2003 und wurde von der ÖVP-FPÖ Koalition unter Kanzler Schüssel verhandelt und beschlossen.

Als Erwägungsgrund – quasi die Darlegung der Motivation der Schöpfer:innen dieser Richtlinie – ist angeführt:

Die Familienzusammenführung ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Familienleben möglich ist. Sie trägt zur Schaffung soziokultureller Stabilität bei, die die Integration Drittstaatsangehöriger in dem Mitgliedstaat erleichtert; dadurch wird auch der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt gefördert, der als grundlegendes Ziel der Gemeinschaft im Vertrag aufgeführt wird.

Die Familienzusammenführung ist derzeit die einzige sichere Fluchtmöglichkeit nach Österreich.

Warum schlägt das Thema jetzt auf?

Es gab in den Jahren 2022 und 2023 jeweils eine sehr hohe Anzahl von Asylanträgen in Österreich. Die zuständigen Behörden fokussierten dabei anfangs vor allem auf weniger aussichtsreiche Fälle – Anträge von indischen, tunesischen und marokkanischen Staatsangehörigen. Die Priorisierung erfolgte durch die Behörde im Wissen, dass es sich dabei um Personengruppen handelte, die meist kurz nach Asylantragstellung rasch das Land verlassen haben und gar nicht erst die Bescheiderstellung abgewartet haben. Liegen geblieben sind daher die aussichtsreicheren Fälle der Antragsteller:innen aus Syrien.

Im Laufe des Jahres 2023 wurden nun diese Fälle nach und nach abgearbeitet, in vielen Fällen wurde aufgrund festgestellter Verfolgung in Syrien der Asylstatus erteilt. Dazu kommt an dieser Stelle eine Folge der Asylrechtsverschärfung 2016 ins Spiel: Damals wurde festgelegt, dass Familienangehörige von Asylberechtigten binnen drei Monaten den Antrag bei der Botschaft im Ausland stellen müssen. Wird diese Frist versäumt müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen erfüllt werden: Das bedeutet, dass zB die Zusammenführenden in Österreich ein Einkommen von über 1.900 Euro (ohne Miete) nachweisen können müssen. Pro Kind kommen weitere 200 Euro hinzu. Um Asylberechtigten, die ja mit österreichischen Staatsangehörigen weitestehend gleichgestellt sind, dieses Recht auf Familienleben auch effektiv zukommen zu lassen, wird auf diese Voraussetzung verzichtet: Aber eben nur, wenn der Antrag innerhalb einer engen Frist gestellt wird.

Die Folge: Es wurden aufgrund der Abarbeitung des Rückstaus syrischer Anträge aufgrund der engen 3-Monatsfrist eine größere Anzahl von Anträgen von Familienangehörigen als üblich bei den Botschaften gestellt. Von den insgesamt ca 14.000 Anträgen im Jahr 2023 wurde in 10.600 Fällen die Einreise zur Asylantragstellung in Österreich gestattet. Tatsächlich in Österreich eingereist und Asylanträge gestellt haben 9.180 Personen. Zwischen Einreiseantrag bei der Botschaft und der tatsächlichen Einreise vergehen nach den Daten des Innenministeriums 6-7 Monate.

Alles in allem der wohl planbarste Prozess im Asylbereich. Damit die betroffenen Behörden sich darauf aber vorbereiten können, müsste es aber abgestimmte Kommunikationsabläufe zwischen diesen geben. In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung gibt das Bundesministerium für Inneres dazu an, dass man zwar mit den „handelnden Akteuren (…) stets in gutem und intensivem Austausch“ steht, aber: „Ein spezifischer Prozess hinsichtlich bevorstehender Familienzusammenführungen ist jedoch nicht vorgesehen.“

Dazu kommt eine schlechte und intransparente Datenlage: Es ist unbestritten, dass der Platz und die Ressourcen in Wiener Schulen immer knapper wird. Es ist auch unbestritten, dass der Anzahl syrischer Kinder infolge des Familiennachzugs im letzten Jahr angestiegen ist und viele nach Wien gekommen ist. Aber es gibt - soweit ersichtlich - keine einzige Stelle, bei der diese Daten zusammenfließen. Was erhebbar ist, dass seit September 2023 etwa 2.500 Kinder in die Wiener Schulen unterjährig eingestiegen sind. Nach den Aufzeichnungen sind darunter 899 Kinder mit syrischer Staatsangehörigkeit und 913 mit mit "ungeklärter Staatsangehörigkeit". Diese wurden von Medien jedenfalls zu den syrischen Kindern dazugerechnet. Es liegt zwar nahe, dass es einen Konnex zu den Familienzusammenführungen gibt, tatsächliche Nachweise, dass es sich bei jenen mit "ungeklärter Staatsangehörigkeit" um syrische Kinder in der Familienzusammenführung - die ja mit Reisedokumenten eingereist sind und deren Staatsangehörigkeit feststeht - handelt konnten trotz intensiver Nachforschungen nicht gefunden werden.

Warum ist das ein Wiener Problem?

Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sind in Österreich aufenthaltsberechtigt und dürfen sich frei in Österreich bewegen und im gesamten Bundesgebiet ihren Wohnsitz begründen. Die Daten zeigen ganz klar, dass die meisten Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Wien leben.

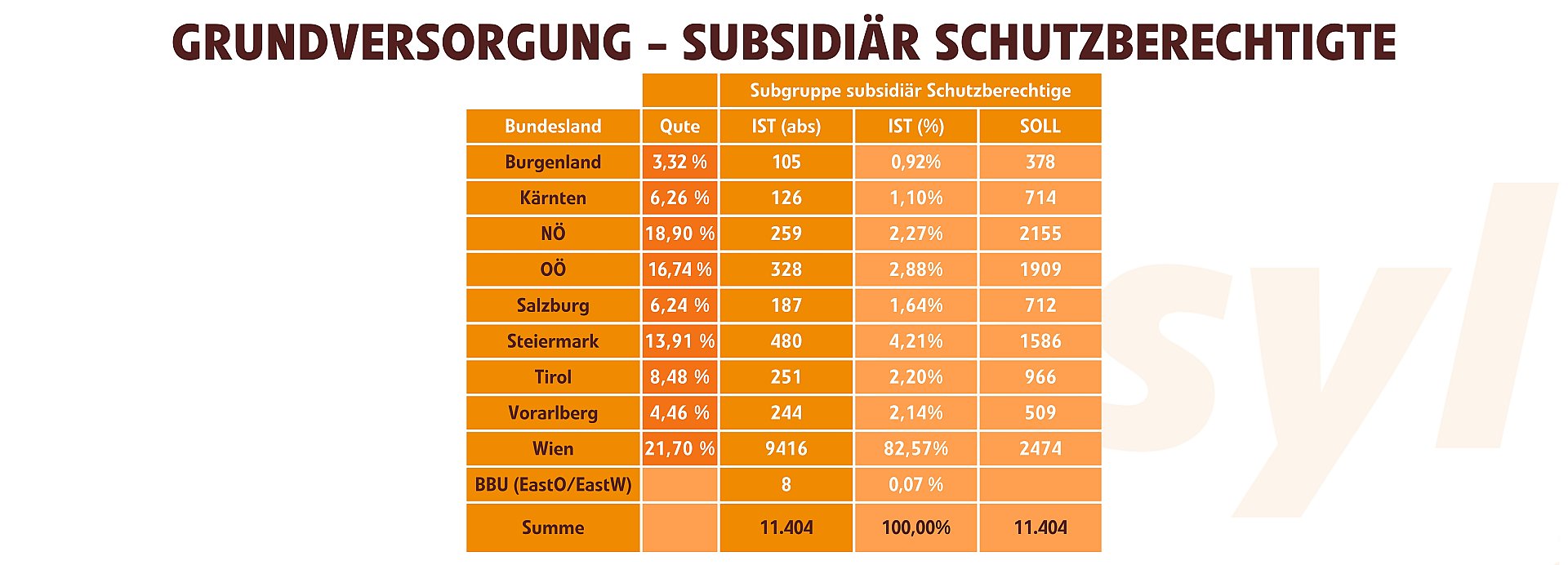

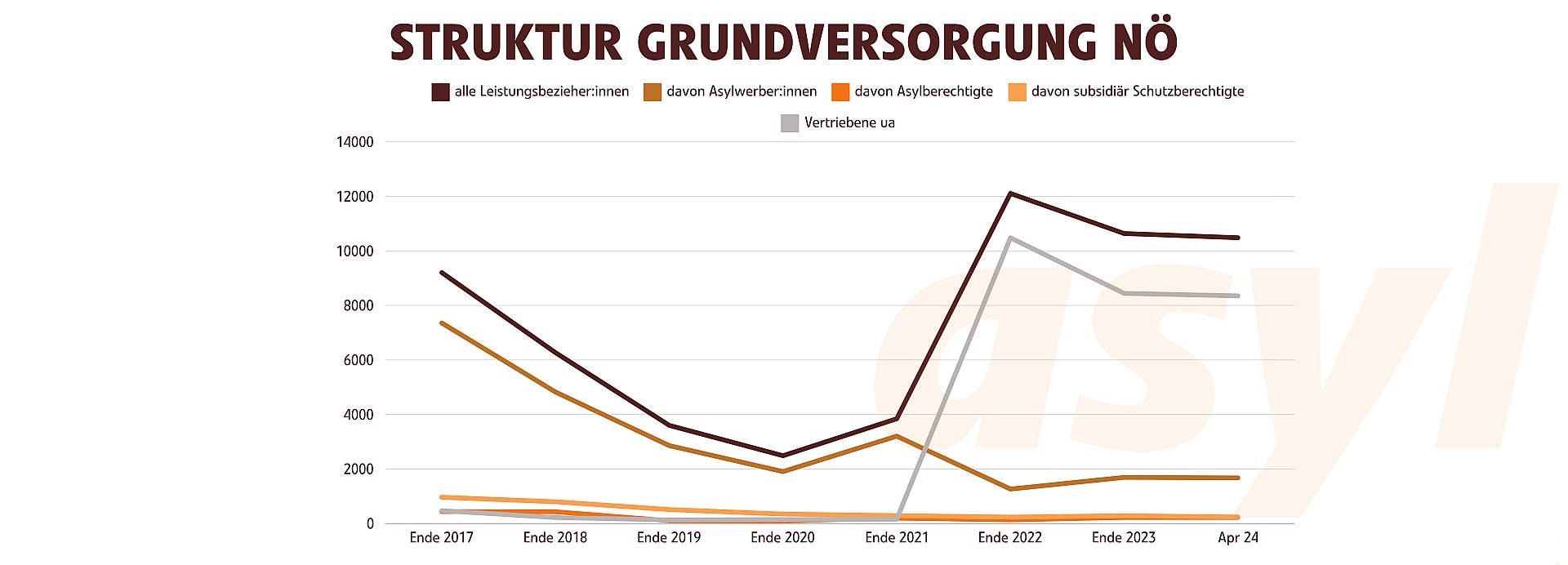

Subsidiär Schutzberechtigte haben wie Asylwerber:innen grundsätzlich nur Anspruch auf Grundversorgung. Die Verteilung sieht man daher in den Grundversorgungsstatistiken: Von 11.404 subsidiär Schutzberechtigten sind 9.416 in Wien aufhältig. Vier von fünf subsidiär Schutzberechtigten sind daher in der Bundeshauptstadt.

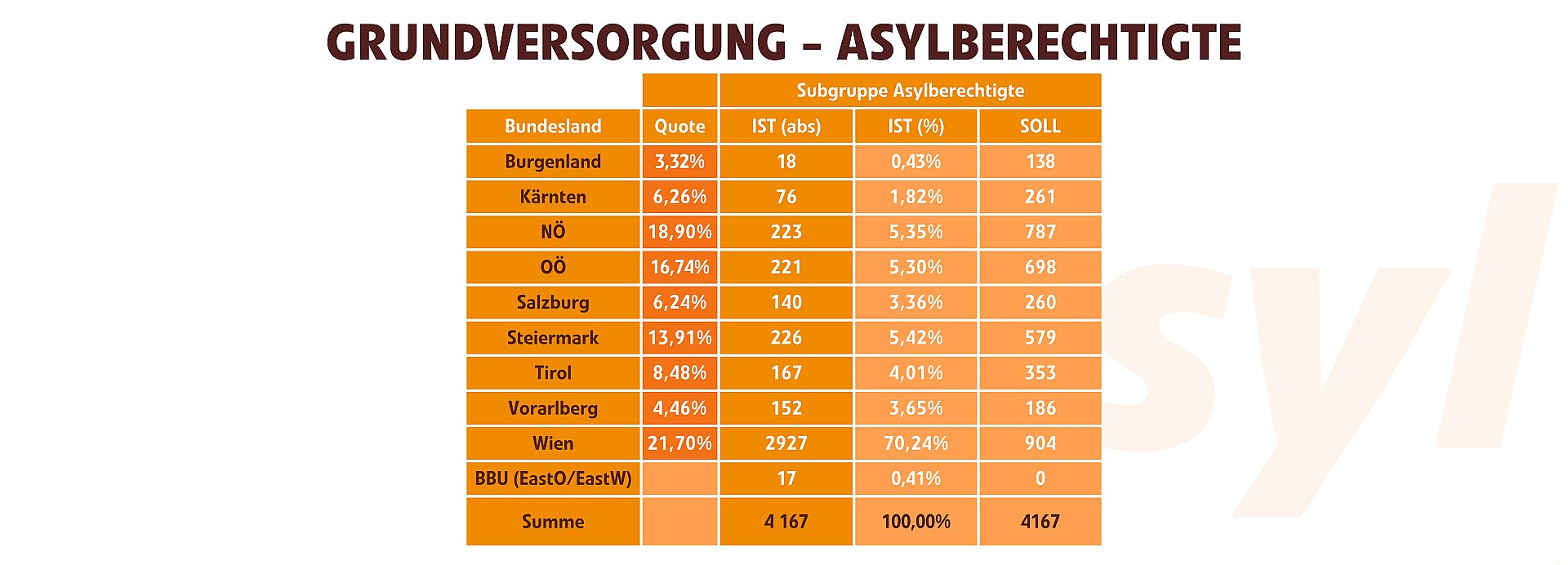

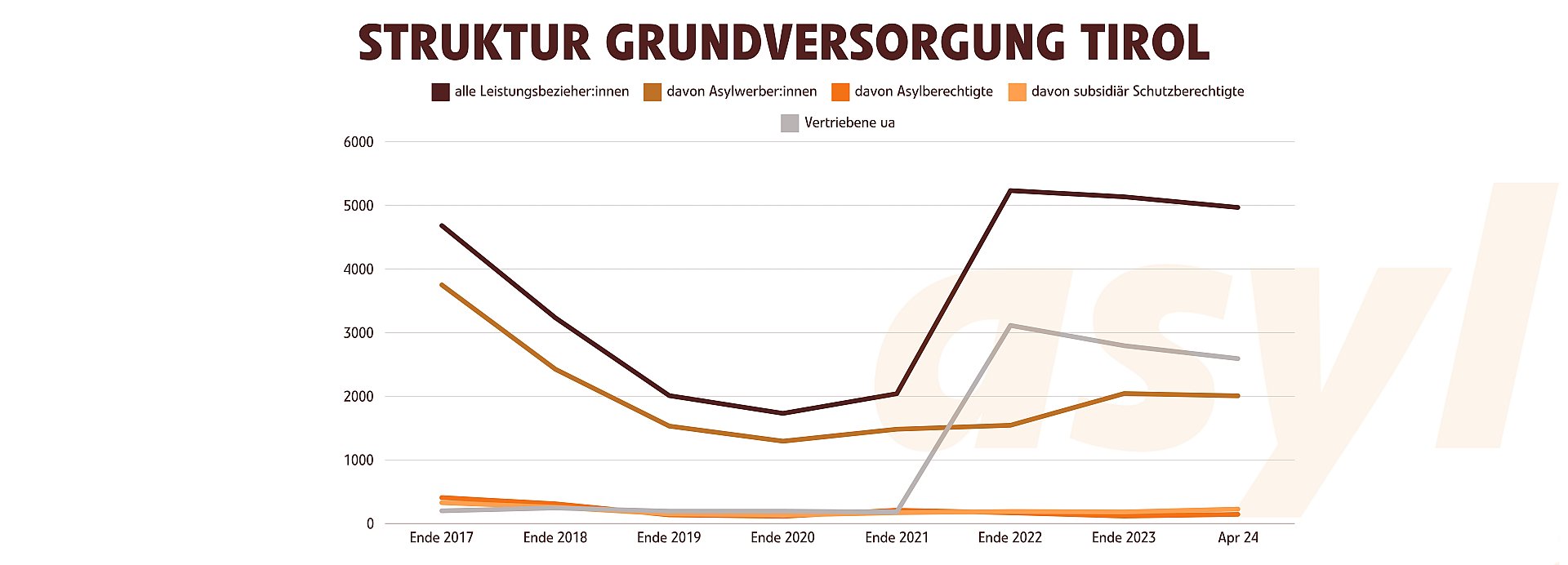

Bei Asylberechtigten ist es ähnlich: Sobald sie den Aufenthaltsstatus bekommen haben sie noch vier Monate Anspruch auf Grundversorgung. Auch hier sieht man eine ähnliche Entwicklung:

Von derzeit 4.167 Asylberechtigten in der Grundversorgung leben fast 3.000 in Wien. Das sind ca 70 Prozent. Nach dem Zensus leben 21,70% der Bevölkerung Österreichs in Wien. Unter Zugrundelegung dieses Schlüssels versorgt Wien daher 50% mehr. Blickt man auf Asylberechtigte im Mindestsicherungs- und Sozialhilfesystem ist das Ungleichgewicht noch größer. Eine Wohnsitzbeschränkung auf das Bundesland, das die Grundversorgung oder Sozialhilfe auszahlt - wie von den NEOS vehement gefordert wird – erscheint auf dem ersten Blick als die logische und richtige Maßnahme.

Verteilung von Schutzsuchenden

Der für die Grundversorgung in Wien zuständige Stadtrat Peter Hacker nannte den Vorschlag der Residenzpflicht für Schutzberechtigte „lieb“: Der Vorschlag bringe uns aber alle nicht weiter. Er musste dafür Kritik einstecken – und hat aber weitgehend recht damit. Denn abseits der rechtlichen Bedenken bestätigen die Realität und Praxis bei der Verteilung von Asylwerber:innen auf die Bundesländer die Zweifel, dass die Wohnsitzauflage zu dem intendierten Ergebnis führen würden.

Es gibt in Österreich bereits eine Gebietsbeschränkung für Flüchtlinge. Für Asylwerber:innen – also Schutzsuchende während eines noch nicht entschiedenen Verfahrens – gilt gem § 15c Asylgesetz, dass sie nur in dem Bundesland den Wohnsitz nehmen dürfen, in dem sie auch die Grundversorgung beziehen.

Wenn ein:e Asylwerber:in in Österreich einen Antrag stellt dann wird in einem ersten Schritt geprüft, ob Österreich oder ein anderer Mitgliedstaat der EU für die inhaltliche Prüfung des Asylverfahrens zuständig ist. In dem sogenannten Zulassungsverfahren ist der Bund für die Versorgung zuständig. Die Zuständigkeit des Bundes endet mit der Zulassung zum Verfahren in Österreich: Binnen 14 Tagen sollten die Asylwerber:innen von den Bundesländern übernommen werden.

Dieser Prozess sieht vor, dass die für die Bundesbetreuung zuständige Bundesbetreuungsagentur BBU GmbH die Asylwerber:innen den Bundesländern „anbietet“. Die Bundesländer können das aber ohne Angabe von Gründen verweigern. Das bedeutet: Es gibt zwar formell eine Vereinbarung, dass die Verteilung in den Bundesländern nach einer Quote erfolgen sollte, wenn die Länder sich aber nicht an die Quote halten müssen sie dafür keine Sanktion fürchten. Denn die Grundversorgungsvereinbarung ist zwar ein zwischen Bund und Bundesländern abgeschlossener Staatsvertrag, Sanktionen für die Nichterfüllung der Quote haben die Bundesländer als Vereinbarungspartner wohlweislich nicht aufgenommen.

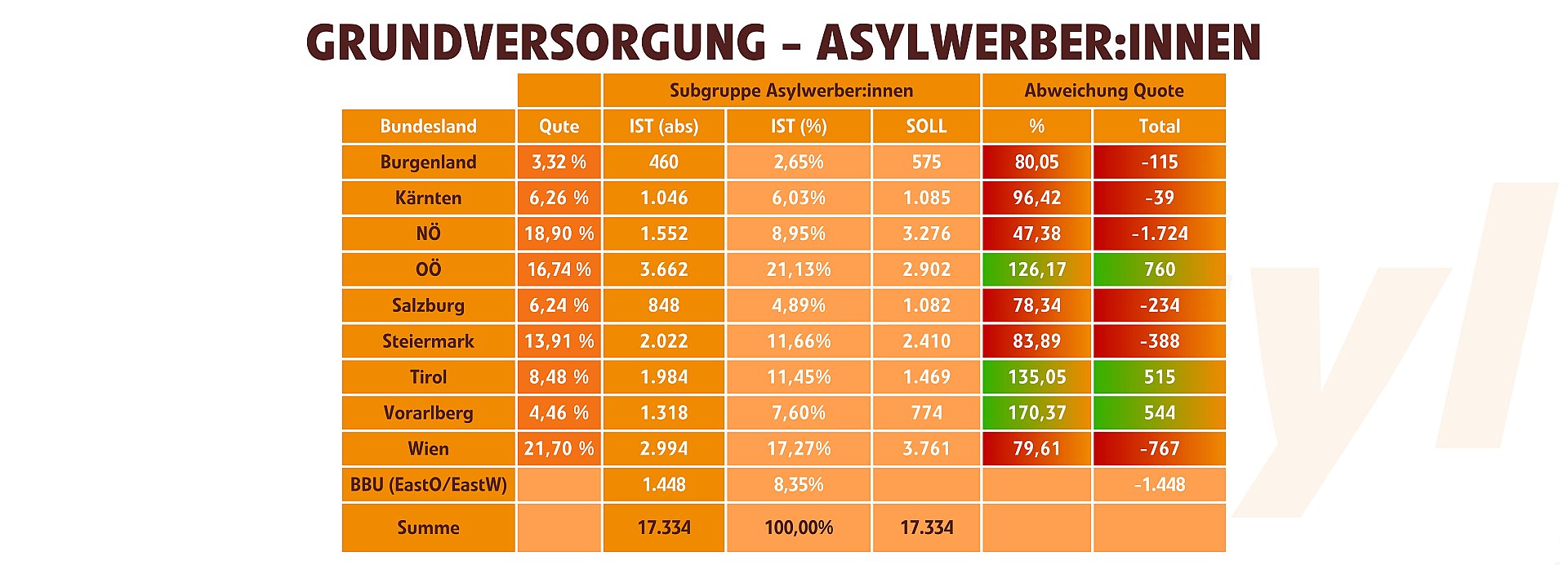

Die derzeitige Quotenverteilung bei der Subgruppe der Asylwerber:innen in der Grundversorgung sieht so aus:

Während Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich die Quote eindeutig übererfüllen sind Salzburg und Steiermark säumig. Auffallend ist dabei das Bundesland Niederösterreich: Dieses erfüllt die Quote nicht einmal zur Hälfte. Niederösterreich argumentiert hier regelmäßig damit, dass ja auch einige Bundesbetreuungseinrichtungen auf niederösterreichischem Gebiet seien und diese daher in die Länderquote einzuberechnen sind: Diese sind aber nicht in der Zuständigkeit des Landes und selbst unter einer Einbeziehung sämtlicher Personen in der Grundversorgung auf niederösterreichischem Boden erfüllt es die Quote nur zu 78%.

In der Grundversorgung wird von den Bundesländern und dem Bund stets das „partnerschaftliche Einvernehmen“ betont: In der Praxis sieht man aber vor allem vor Landtagswahlen, dass die Übernahmebereitschaft von Bundesländern massiv zurückgeht. Derzeit werden seit fast zwei Monaten de facto keine Schutzsuchenden mehr vom Burgenland übernommen. Ob das in einem Zusammenhang mit der vor etwa 2 Monaten stattgefundenen Ankündigung von LH Doskozil, bei der er eine Obergrenze einforderte, ist bestenfalls ein stichhaltiges Gerücht.

Faktum ist, dass manche Bundesländer ihre Aufnahmebereitschaft von Asylwerber:innen in fast regelmäßigen Abständen politisieren. Von einer funktionierenden Verteilung von Schutzsuchenden in Österreich kann daher auch in diesem Bereich nicht gesprochen werden. Das bisherige Verhalten der Bundesländer legt nahe, dass die Auferlegung einer weiteren Residenzpflicht von zugeteilten Asylwerber:innen nach Zuerkennung des Schutzstatus zu noch größerer Zurückhaltung bzw Verweigerung bei der Übernahme von Asylwerber:innen führen würde. Konsequenz wäre zumindest kurzfristig ein Rückstau in den Bundesbetreuungseinrichtungen wie anlässlich der Unterbringungskrise 2022.

Voraussetzung, dass das von den Befürworter:innen einer Residenzpflicht intendierte Ergebnis zumindest theoretisch eintreten kann, ist, dass Asylwerber:innen überhaupt erst einmal verteilt – also die Aufnahme von den Bundesländern akzeptiert – werden können. Das Funktionieren dieser Maßnahme ist aufgrund der Kompetenzzuteilung in Österreich ohne Kooperation der Bundesländer schlicht unmöglich.

Die ungenützte Wohnsitzbeschränkung

Im derzeitigen System werden Asylwerber:innen nach Zulassung des Verfahrens in die Bundesländer aufgeteilt. Dort beziehen sie in aller Regel Grundversorgung und unterliegen einer bundeslandbezogenen Wohnsitzbeschränkung. Rein theoretisch besteht die Möglichkeit, das Bundesland zu wechseln: Dann muss aber sowohl das aufnehmende Bundesland als auch das ursprünglich zugewiesene Bundesland zustimmen. Das passiert praktisch nie.

Österreichs Integrationspolitik verfolgt im letzten Jahrzehnt den Ansatz, dass während des Asylverfahrens keine wesentlichen Integrationsmaßnahmen gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund war es auch nur konsequent, dass im Jahr 2018 der Anspruch von Personen mit hoher Bleibewahrscheinlicheit in eine Kann-Bestimmung umgewandelt worden ist. Selbst auf Deutschkurse gibt es seither etwa für Syrer:innen, bei denen aufgrund der Verschlechterung der Sicherheitslage in Syrien davon auszugehen ist, dass sie einen Aufenthaltstitel in Österreich bekommen werden, keinen Rechtsanspruch. Die Gewährung von Integrationshilfe wird also nicht vom tatsächlichen Bedarf, sondern von einem vorab definierten Budget bestimmt.

Es ist ein legitimes politisches Ziel, Integration während des Asylverfahrens vermeiden zu wollen und keine Integrationsmaßnahmen setzen zu wollen. Sich aber in der Folge darüber zu wundern, dass während des Asylverfahrens keine Integration erfolgt, ist heuchlerisch und bizarr: You can’t have the cookie and eat it too.

Wir stehen momentan viel mehr vor dem logischen Ergebnis der türkisen Integrationspolitik, die einer self-fulfilling prophecy nahe kommt:

Die Bewegungsfreiheit von Asylwerber:innen während sie auf den Ausgang ihres Verfahrens warten ist bereits auf das Bundesland eingeschränkt. In dieser Zeit, die derzeit für Syrer:innen in Westösterreich teils noch immer bis zu zwei Jahre oder länger dauern kann, sind die Asylwerber:innen meist in organisierten Unterkünften untergebracht. Das bedeutet: Wenig Möglichkeiten, dass Anknüpfungspunkte im Bundesland, in dem die Grundversorgung bezogen wird, entstehen. Die Integrationspolitik setzt – außerhalb von Deutschkursen im nicht ausreichenden Ausmaß – keine Maßnahmen, die eine Integration befördern würde sondern auf Abschottung.

Die Folge: Sobald die Flüchtlinge ihren Aufenthaltsstatus als Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte erhalten ziehen viele von ihnen nach Wien. Das Versprechen: Dort gibt es Anknüpfungspunkte, Wohnraum, Communities, Arbeit. Das, was man im grundversorgungsgewährenden Bundesland oft nicht vorgefunden hat, weil es eben gar nicht das Ziel der Integrationspolitik ist, während dieser Zeit Integrationsschritte zu setzen. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit während der Grundversorgung verstreicht ungenützt.

Von der Grundversorgung zur Sozialhilfe/Mindestsicherung

Aufgrund der durch die österreichische Integrationspolitik bewusst nicht gesetzten Integrations- und Qualifizierungsschritte haben die nun mittlerweile aufenthaltsberechtigten Personen zwar grundsätzlich einen Zugang zum Arbeitsmarkt, aber oftmals weder ausreichende Deutschkenntnisse, Qualifizierungen oder Anerkennung allfälliger im Herkunftsland erworbener Ausbildungen. Anstatt die Zeit der Grundversorgung für Integration in den Arbeits- und Wohnungsmarkt einerseits und für Aus- und Fortbildung, Integration in Ehrenamtsorganisationen und Gemeinden andererseits verstärkt zu nützen damit die Menschen möglichst rasch Fuß fassen können bleiben sie in der Abhängigkeit von sozialen Leistungen.

Asylberechtigte wechseln meist in das Sozialhilfe- bzw Mindestsicherungssystem. Hier gibt es ein umstrittenes Sozialhilfe-Grundsatzgesetz des Bundes und neun unterschiedliche Ausführungsgesetze der Länder mit jeweils unterschiedlichen Richtsätzen. Subsidiär Schutzberechtigte verbleiben grundsätzlich im System der wesentlich niedrigeren Grundversorgung.

Hier weichen Wien und Tirol von den Vorgaben ab und stocken die Grundversorgung von subsidiär Schutzberechtigten auf die Höhe der Sozialhilfe bzw Mindestsicherung auf. ÖVP und FPÖ identifizieren hier den Hauptgrund dafür, warum schutzberechtigte Personen nach Abschluss des Asylverfahrens und Ende der Gebietsbeschränkung nach Wien ziehen. Was dabei aber vollkommen außer Acht gelassen wird ist, dass Tirol und Wien hier trotz der ähnlichen Vorgangsweise vollkommen unterschiedliche Ergebnisse erzielen:

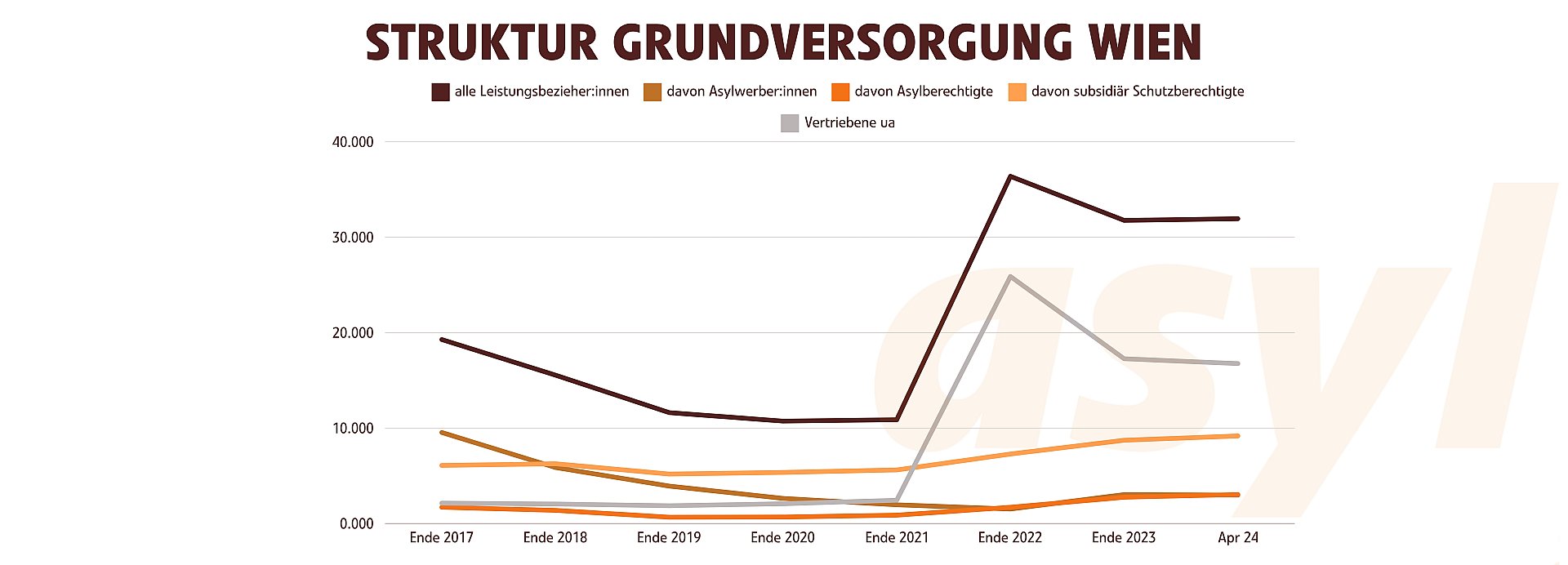

Betrachtet man die hell-orange und dunkle-orange Linie sieht man, dass die Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten relativ stabil zwischen 7.000 und 10.000 Personen liegt und die zweitgrößte Gruppe in der Grundversorgung ausmacht. Im selben Zeitraum wurde 30.000 Personen der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt.

Im ebenfalls auf die Sozialhilfe/Mindestsicherung aufstockendem Tirol sieht es aber gänzlich anders aus: Die hell-orange Linie zeigt den Anteil der subsidiär Schutzberechtigten, die seit 2017 jeweils zwischen 150-250 subsidiär Schutzberechtigte in Grundversorgung repräsentiert.

Die Struktur der Tiroler Landesgrundversorgung ähnelt sehr stark der niederösterreichischen Landesgrundversorgung, die zu den restriktivsten Österreichs gehört.

Daraus lässt sich sicherlich nicht ableiten, dass die Höhe der Sozialleistungen bei der Wahl des Wohnsitzortes überhaupt keine Rolle spielen würden. Es lässt sich aber ableiten, dass es jedenfalls nicht der einzige oder der maßgeblich bestimmende Faktor wäre wie die Entwicklung bei den subsidiär Schutzberechtigten in Tirol eindrücklich zeigt.

Anschluss-Wohnsitzbeschränkung

Es besteht kein Zweifel, dass in den letzten Jahren sehr viele Schutzberechtigte nach Abschluss des Asylverfahrens in die Bundeshauptstadt Wien gezogen sind. Es besteht auch kein Zweifel, dass grundsätzlich gewisse Infrastrukturbereiche in Wien – vor allem im Schul- und Gesundheitsbereich – angespannt sind.

Die reine Ausdehnung oder Verlängerung der bisher schon bestehenden (und für Integration ungenützten) Gebietsbeschränkung für Asylwerber:innen auf Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte nach Zuerkennung des Aufenthaltsstatus löst weder das Problem noch wäre es rechtlich zulässig.

Neben der Gefahr, dass gewisse Bundesländer aufgrund der Immobilisierung der Schutzberechtigten reflexhaft noch weniger Asylwerber:innen in die Landesgrundversorgungen aufnehmen und es zu einem Rückstau in den Bundesbetreuungseinrichtungen kommt stellt sich die Frage, ob damit nicht bloß das Problem hinausgezögert wird: Was gibt Grund zur Annahme, dass die Personen nach Ablauf der verlängerten Gebietsbeschränkung oder Wohnsitzauflage nicht erst recht wiederum nach Wien gehen? Es muss klar sein, dass es sich dabei um eine Maßnahme handelt, die die Bewegungsfreiheit einschränkt. In einem liberalen demokratischen Rechtsstaat müssen derartige staatliche Maßnahmen wohlbegründet sein – sie müssen geeignet sein, um das Ziel zu erreichen, erforderlich und angemessen sein.

Bei der Frage, ob eine Anschluss-Wohnsitzbeschränkung überhaupt geeignet ist, das Ziel zu erreichen stutzt man: Ja, was ist eigentlich das Ziel, das erreicht werden soll? Folgt man der derzeitigen Debatte nimmt man als Ziel vorrangig die Entlastung der Infrastruktur Wiens und der die gleichmäßige Verteilung wahr.

Ungeachtet der Beurteilung, ob es sich bei der Wohnsitzauflage überhaupt um ein geeignetes Mittel handelt um dieses Ziel zu erreichen wurde vom Europäischen Gerichtshof schon 2016 festgehalten, dass eine Wohnsitzauflage von Schutzberechtigten zur Erreichung einer gerechten Verteilung der Kosten nur dann zulässig wäre, wenn dies auch für alle Inländer:innen und andere Drittstaatsangehörigen gelten würde. Das ist aber weder in der geltenden Rechtslage abgebildet noch überhaupt Teil der öffentlichen Debatte oder der aktuellen politischen Vorschläge zum Thema Wohnsitzauflage.

Schlauer Europäischer Gerichtshof

Anstatt das Rad neu zu erfinden täte der österreichischen Diskussion ein Blick in bereits geführte Diskussionen zu dem Thema gut: Hilfreiche Ansatzpunkte ergeben sich aus dem Fall von Herrn Alo und Frau Osso, die um die Jahrtausendwende nach Deutschland gekommen sind. Syrische Flüchtlinge, die sich gegen vom deutschen Staat auferlegte Wohnsitzauflagen gewehrt haben.

Der Fall wurde mit Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof herangetragen. Eben dieser Gerichtshof hat dann eine präzise Analyse durchgeführt und festgehalten, dass eine Wohnsitzauflage nicht grundsätzlich unzulässig wäre. Eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit für Personen mit Schutzstatus, die Sozialleistungen beziehen, könnte demnach dann als zulässig erachtet werden, wenn sie mit dem Ziel erteilt wird, die Integration von Drittstaatsangehörigen in dem Land zu erleichtern. Dabei ist aber jedenfalls maßgeblich, dass auch vom Staat Maßnahmen gesetzt werden, die die Integration befördern und erleichtern. Die bloße Zuteilung zu einem Deutschkurs in einem bestimmten Bundesland wird dafür jedenfalls nicht ausreichend sein.

Die Debatte vom Kopf auf die Füße stellen

Die Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2016 zeigt auf, worum es eigentlich geht und gehen sollte: Es ist nachvollziehbar und argumentierbar, dass geflüchtete Menschen unter gewissen Voraussetzungen mehr Bedarf an Integrationsunterstützung haben als Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind oder auch Menschen, die aus Erwerbsgründen zugewandert sind. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade jene, die sonst verbissen eine „Trennung von Asyl und (Erwerbs-)Migration“ einfordern gerade bei dieser Diskussion die objektiv bestehenden Unterschiede zwischen freiwilliger Migration und Zwangsmigration außen vorlassen, von einer faktenwidrigen Zuwanderung ins Sozialsystem sprechen und bloß die rasche Integration in den Arbeitsmarkt einfordern, ohne dafür Maßnahmen in Form von staatlichen Rahmenbedingungen setzen zu wollen.

Tatsächlich stehen wir vor den logischen Resultaten der österreichischen Integrationspolitik der letzten Jahre: Neben dem Abbau der Sozialleistungen für Gruppen von Schutzberechtigten in vielen Bundesländern wurde sogar der Rechtsanspruch auf Deutschkurse selbst für Personen, von denen wir wissen, dass sie höchstwahrscheinlich hierbleiben werden, abgeschafft während aber die Forderung, dass ordentlich Deutsch gelernt werden sollte jedenfalls bestehen blieb. Wenn man in dem veralteten und wenig zeitgemäßen Erklärmodell der „Push- und Pullfaktoren“ bleiben möchte: Diese Politik hat in vielen Regionen außerhalb Wiens Pushfaktoren erzeugt und dafür gesorgt, dass viele Menschen wenig Alternative sahen, außer in die einzige Großstadt Österreichs zu ziehen um dort den Anschluss zu finden, den sie während der Gebietsbeschränkung in den Bundesländern nicht finden sollten und auch nicht gefunden haben. Daran würde die bloße Verlängerung einer Residenzpflicht über das Asylverfahren hinaus auch nichts bzw sehr wenig ändern.

Was tun?

Eine zeitnahe Einführung einer wie auch immer gearteten Residenzpflicht oder Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge halte ich aus politischer Sicht für ausgeschlossen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die ÖVP dagegen ist: Sie wird einen Teufel tun und in Landtagswahlkämpfen befindliche Landeshauptleute mit der Nachricht beglücken, dass sie Asylwerber:innen nicht nur für die Dauer des Asylverfahrens, sondern auch über die Schutzgewährung hinaus an das Bundesland binden werden.

Die Debatte über die Residenzpflicht halte ich aber für durchaus sinnstiftend, wenn man nicht vordergründig auf den restriktiven Charakter der Maßnahme blickt, sondern auf das intendierte Ziel: Die bessere Anbindung von geflüchteten Menschen an Strukturen in allen Bundesländern und eine möglichst rasche Einbindung in Arbeitsmarkt und Gesellschaft.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2015 gibt hier eine Handlungsanleitung:

Von Anfang an sollte eine klar integrative Perspektive bestimmend sein, auch wenn ein Teil der Antragsteller nicht in Deutschland bleibt. Deutsch lernen ist auch für diese Gruppe besser als unstrukturiertes Warten. Das gilt vor allem auch für die Kinder, die etwa ein Drittel der Asylbewerber ausmachen. Die wichtigsten Punkte bei der Integration in Arbeit und Gesellschaft sind:

- Sprachkurse für alle von Anfang an, Anpassung der Sprachkurse an den Leistungsstand der Teilnehmer

- Frühe Erfassung des Ausbildungsstandes, der Arbeitserfahrungen und der Berufsperspektiven

- Aufnahme in die Erfassungssysteme der Bundesagentur für Arbeit

- Koordination der Arbeitsvermittlung mit der örtlichen Wohnverteilung der Flüchtlinge

- Früher Übergang in normale Wohnsituationen

- Orientierung und Information der örtlichen Bevölkerung über die Aufnahme von Flüchtlingen sowi

- Darstellung der Situation und Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Vereinen, Schulen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft insgesamt.

Nächste Schritte zur Abhilfe

Konstruktive Kräfte sollten in einem ersten Schritt zu einer gemeinsamen Problemanalyse kommen:

Dazu gehört auch, das Problem nicht an 2.500 schulpflichtigen syrischen Kindern, die 2023 nach Österreich gekommen sind, alleine aufzuhängen.

Expert:innen aus der Praxis wie die Kinderärztin Nicole Grois im ORF-Report weisen aber daraufhin, dass es sich um Symptom des eigentlichen Problems handelt: „Die neuankommenden Familien sind eine Belastung – aber sie sind eine zusätzliche Belastung für ein vollkommen krankes und ausgeblutetes System.“

Die demographische Entwicklung muss entsprechend berücksichtigt werden: Wollen wir nicht in einer veralteten Gesellschaft einen Wohlstandsverlust erleiden benötigen wir eine Neuausrichtung. Dazu gehört auch, in 3.000 zuziehenden Kindern zwischen 0 und 6 Jahren ein Potential zu sehen. Die Angstlust, die in der clickbait-Schlagzeile „Schafft Wien das noch?“ ist deplatziert und wirkt demobilisierend. Die Frage ist an sich falsch gestellt: Es ist keine Wiener Frage, es ist eine österreichische und europäische Frage.

Selbst eine unmittelbar jetzt eingeführte Residenzpflicht würde keine Abhilfe für die derzeitige Situation schaffen. Die Schutzberechtigten sind schon in Wien, Familienverfahren sind noch am Laufen. Die Anträge an den Botschaften gehen zurück, es ist mit Ende Sommer mit einer Beruhigung der Situation zu rechnen.

Es braucht jetzt eine rasche Etablierung eines Ankommen-Programms für neuankommende Frauen und Kinder. Es darf nicht davon abhängig sein, ob die Kinder in die Schule gehen müssen - auch die anderen müssen aktiv in Empfang genommen werden, damit Integration jetzt beginnt.

Dazu kommt: Wien schultert österreichweit die Hauptarbeit im Integrationsbereich. Das ist unter anderem auf die Nichterfüllung der im Staatsvertrag zur Grundversorgung festgelegten Quoten durch andere Bundesländer zurückzuführen. Es kommt daher zu einer Beanspruchung der Wiener Infrastruktur und zu Mehrkosten. Diese Mehrkosten müssen vom Bund und den säumigen Bundesländern getragen werden, weil die Vereinbarung von diesen nicht erfüllt wird.

Alles in allem: Wenn diese Maßnahmen gesetzt wurden und das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde kann man über die Rechtskonformität einer Wohnsitzauflage sprechen. Aber das Pferd sollte nicht von hinten aufgezäumt werden.

Bequem spenden -

Bequem spenden -