Dublin Verfahren

Jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union gestellt wird, muss individuell geprüft werden.Die Dublin-Verordnung gibt Kriterien vor, die darüber entscheiden, welcher Mitgliedstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig ist.

Hintergrund

1990 wurde versucht, die Frage der Zuständigkeit für das Asylverfahren von Asylwerber:innen im Dubliner Übereinkommen zu regeln. Österreich ist diesem Übereinkommen nach dem EU-Beitritt 1997 beigetreten. 2003 wurde die Dublin-II-Verordnung erlassen, die nach neuerlichen Reformen schließlich seit 2013 als Dublin-III-Verordnung (Dublin-III-VO) angewendet wird.

1990 wurde versucht, die Frage der Zuständigkeit für das Asylverfahren von Asylwerber:innen im Dubliner Übereinkommen zu regeln. Österreich ist diesem Übereinkommen nach dem EU-Beitritt 1997 beigetreten. 2003 wurde die Dublin-II-Verordnung erlassen, die nach neuerlichen Reformen schließlich seit 2013 als Dublin-III-Verordnung (Dublin-III-VO) angewendet wird. Die Dublin-III-VO ist Teil des „Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)“, dessen Ziel es war, eine einheitliche Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU zu verwirklichen. Europäische Verordnungen wie die Dublin-III-VO sind in Österreich (und allen anderen EU-Staaten) unmittelbar anwendbare Gesetze, das heißt, es ist nicht erforderlich, sie durch das Erlassen von entsprechenden Gesetzen in nationales Recht umzusetzen.

Von Anfang an gab es von Seiten der NGOs, aber auch mit der Durchführung befasster Behörden, Kritik an der Verordnung. Auch Evaluierungen haben gezeigt, dass das System wenig effizient ist und immer wieder zu Härtefällen führt. Ein zentrales Problem sind neben der Verzögerung der Verfahren die unterschiedlichen Standards in den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl bei der Aufnahme von Flüchtlingen als auch beim Asylverfahren.

Ziele der Dublin-III-VO

Durch die Dublin-Verordnung soll klargestellt werden, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Es soll verhindert werden, dass Flüchtlinge in mehreren Mitgliedstaaten Asylanträge stellen oder dass sie von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat weitergeschoben werden.

Durch die Dublin-Verordnung soll klargestellt werden, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Es soll verhindert werden, dass Flüchtlinge in mehreren Mitgliedstaaten Asylanträge stellen oder dass sie von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat weitergeschoben werden. Schließlich soll auch verhindert werden, dass Familienmitglieder getrennt werden, weil ihre Asylverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt werden.

Die Grundregel

Entsprechend dem Verantwortungsprinzip soll das Asylverfahren in jenem Staat durchgeführt werden, der die Einreise in die EU zugelassen hat. Es gibt allerdings eine Reihe von Zuständigkeitskriterien, die diese Grundregel einschränken oder präzisieren. Die Prüfung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-VO wird in festgelegter Reihenfolge durchgeführt.

Entsprechend dem Verantwortungsprinzip soll das Asylverfahren in jenem Staat durchgeführt werden, der die Einreise in die EU zugelassen hat. Es gibt allerdings eine Reihe von Zuständigkeitskriterien, die diese Grundregel einschränken oder präzisieren. Die Prüfung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-VO wird in festgelegter Reihenfolge durchgeführt. Zuständigkeitskriterien

Rangfolge der Zuständigkeitskriterien

- Fluchtwaisen (unbegleitete Minderjährige) – Art. 8

- Familienangehörige mit int. Schutzstatus – Art. 9

- Familienangehörige, die Antragsteller sind – Art. 10

- Mehrere Familienangehörige stellen Antrag – Art. 11

- Aufenthaltstitel / Visa – Art. 12

- (irreguläre) Einreise und/oder Aufenthalt – Art. 13

- Visafreie Einreise – Art. 14

- Transitbereich eines Flughafens – Art. 15

1. Handelt es sich um einen Fluchtwaisen? (Art. 8)

Für Fluchtwaisen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) gibt es günstigere Kriterien: Hier ist in der Regel der Staat zuständig, in dem sich der Minderjährige aufhält.

Für Fluchtwaisen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) gibt es günstigere Kriterien: Hier ist in der Regel der Staat zuständig, in dem sich der Minderjährige aufhält. Praxisbeispiel: Ein somalischer Fluchtwaise kommt aus Libyen über das Mittelmeer nach Italien und wird dort registriert. Nach seiner Weiterreise durchquert er unbemerkt Österreich, wird aber in Deutschland von den Behörden aufgegriffen. Mit Hilfe von Schleppern gelangt er schließlich nach Schweden, wo er einen Asylantrag stellt. Schweden ist für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, er muss nicht befürchten, nach Deutschland oder Italien zurückgeschoben zu werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der somalische Fluchtwaise sich legal von Italien nach Schweden begeben hätte können. Er musste auch innerhalb der EU jede Grenze „illegal“ überschreiten.

Minderjährige sollen auch, „sofern es dem Wohl des:der Minderjährigen dient“ mit ihren Familienmitgliedern zusammengeführt werden. Wobei ein weiter gefasster Familienbegriff zur Anwendung kommt: Kinderflüchtlinge können nicht nur mit ihren Eltern, sondern auch mit anderen Verwandten (Geschwister, Onkel, Tante, Großeltern) zusammengeführt werden. Zuständig für die Durchführung des Verfahrens ist dann der Staat, in dem sich diese Verwandten aufhalten.

Praxisbeispiel: Ein zehnjähriger afghanischer Bub flüchtet mit dem zwanzigjährigen Bruder seines Vaters nach Europa. In Österreich werden die beiden getrennt. Dem Onkel gelingt die Weiterreise nach Belgien, der Bub kommt in ein Kriseninterventionszentrum der Kinder- und Jugendhilfe – später zu einer Pflegefamilie. Nachdem der Kontakt zum Onkel wiederhergestellt wurde, ist eine Familienzusammenführung in Belgien möglich. Es muss allerdings überprüft werden, ob eine solche Zusammenführung dem Kindeswohl entspricht.

2. Gibt es Familienmitglieder in Österreich oder in einem anderen Dublin-Staat? (Art. 9 bis 11)

Wenn ein:e Familienangehörige:r eines Asylwerbers oder einer Asylwerberin in einem anderen Mitgliedstaat bereits internationalen Schutz erhalten hat, ist dieser Staat zuständig. Dasselbe gilt, wenn der Asylantrag gestellt wurde und es noch keine Entscheidung in erster Instanz gibt. Wurde der Antrag bereits abgelehnt und befindet er sich in der Berufungsinstanz, gibt es keine Familienzusammenführung. In beiden Fällen ist die Zustimmung der Familienmitglieder zur Zusammenführung erforderlich.

Wenn ein:e Familienangehörige:r eines Asylwerbers oder einer Asylwerberin in einem anderen Mitgliedstaat bereits internationalen Schutz erhalten hat, ist dieser Staat zuständig. Dasselbe gilt, wenn der Asylantrag gestellt wurde und es noch keine Entscheidung in erster Instanz gibt. Wurde der Antrag bereits abgelehnt und befindet er sich in der Berufungsinstanz, gibt es keine Familienzusammenführung. In beiden Fällen ist die Zustimmung der Familienmitglieder zur Zusammenführung erforderlich. Praxisbeispiel 1: Ein Ehepaar mit einem siebenjährigen Sohn wurde auf der Flucht getrennt. Der Mann erreicht mit dem Buben das ursprüngliche Ziel Frankreich, wo sie einen Asylantrag stellen. Die Frau stellt in Österreich einen Asylantrag und wird mit ihrem Mann und Sohn in Frankreich zusammengeführt.

Praxisbeispiel 2: Eine fünfköpfige Familie wurde getrennt. Dem Vater ist es gelungen, mit den beiden älteren Kindern nach Österreich zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Die Mutter und die einjährige Tochter sind in Griechenland zurückgeblieben. In Griechenland gelingt es der Frau nicht, einen Antrag einzubringen. Obwohl Österreich für die Bearbeitung aller Anträge zuständig wäre, gestaltet sich die Familienzusammenführung schwierig. Der Ausgang bleibt ungewiss. Schließlich macht sich die Frau mit dem Kind auf eigene Faust auf den (irregulären) Weg nach Österreich.

Wer gehört zur Familie?

Die Kernfamilie (Ehe-/Lebenspartner und minderjährige Kinder und ihre Eltern). Für die Familienzusammenführung werden auch andere Familienangehörige erfasst, wenn eine:r der Familienangehörigen hilfsbedürftig ist bzw. von der Unterstützung der Angehörigen abhängig ist (Alter, Krankheit oder Schwangerschaft). (Art. 16)

Die Kernfamilie (Ehe-/Lebenspartner und minderjährige Kinder und ihre Eltern). Für die Familienzusammenführung werden auch andere Familienangehörige erfasst, wenn eine:r der Familienangehörigen hilfsbedürftig ist bzw. von der Unterstützung der Angehörigen abhängig ist (Alter, Krankheit oder Schwangerschaft). (Art. 16) Praxisbeispiel: Ein neunzehnjähriger Syrer möchte zu seiner fünfundzwanzigjährigen Schwester, die in den Niederlanden lebt. Er wird in Österreich aufgegriffen und stellt einen Asylantrag. Eine Zusammenführung der Geschwister ist nicht möglich, da sie beide volljährig sind.

Was geschieht, wenn ein Teil der Familie in einem und der andere Teil in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat?

Was geschieht, wenn ein Teil der Familie in einem und der andere Teil in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat? Bei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender Antragstellung ist der Mitgliedstaat zuständig, der für die Mehrheit der Familienangehörigen zuständig ist. Andernfalls jener Mitgliedstaat, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist.

3. Hat der:die Asylwerber:in einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein Visum? (Art. 12)

Besitzt der:die Antragsteller:in einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die Prüfung des Asylantrags zuständig.

Praxisbeispiel: Ein Flüchtling aus dem Iran reist mit einem in Frankreich ausgestellten Schengen-Visum in Österreich ein und stellt hier einen Asylantrag. Weil nach Art. 12 Dublin-VO Frankreich zuständig ist, wird er nach Frankreich abgeschoben.

4. Durfte die:der Asylwerber:in in einen Mitgliedstaat ohne Visum einreisen?

Es ist jener Mitgliedstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. (Art. 14)

5. Hat der:die Asylwerber:in den Asylantrag im Transitbereich eines Flughafens gestellt?

Es ist jener Mitgliedstaat zuständig, auf dessen Territorium im Transitbereich eines Flughafens der Antrag gestellt wurde. (Art. 15)

Freiwillige Übernahme

Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfolgen (Art. 17 Abs. 1). Jeder Mitgliedstaat kann beschließen, die Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens freiwillig zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel bei besonders verletzlichen Gruppen passieren.

Welche Rechtsmittel sind gegen eine Dublin-Entscheidung möglich?

Gegen einen negativen Dublin-Bescheid kann innerhalb von sieben Tagen eine Beschwerde beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eingereicht werden. Das BFA übermittelt den Fall an das für die Beschwerde zuständige Bundesverwaltungsgericht (BVwG).

Das BVwG entscheidet innerhalb von sieben Tagen über ein Aufenthaltsrecht während des Beschwerdeverfahrens (aufschiebende Wirkung). Diese Frist beginnt aber ab dem tatsächlichen EINLANGEN der Akte beim BVwG zu laufen.

Wird keine aufschiebende Wirkung (Aufenthaltsrecht während der Beschwerde) zuerkannt bzw. verstreicht die Frist ohne Reaktion des BVwG, kann eine Abschiebung trotz laufender Beschwerde erfolgen.

Wird einer Beschwerde stattgegeben, darf der:die Betroffene wieder nach Österreich einreisen und bekommt die weiße Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche Asylverfahren, möglicherweise waren nur Verfahrensfehler für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das Dublin-Verfahren wird fortgesetzt.

Argumente für einen freiwilligen Selbsteintritt

Relevante Aspekte sind: Probleme bei der medizinischen Versorgung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Verfahrensstandards (professionelle Dolmetscher:innen, rechtsstaatliche Anhörung, wirksame Rechtsmittel etc.), Mängel bei der Unterbringung und sozialen Unterstützung, sowie drohende Inhaftierung, Reiseunfähigkeit bzw. andere Überstellungshindernisse. Außerdem: Negative Auswirkung der Abschiebung auf psychische und/oder physische Gesundheit.

Wichtig ist somit, Informationen über Erkrankungen an Behörden weiterzuleiten, einschließlich ärztlicher Atteste und Gutachten. Zur Begründung einer Beschwerde können auch Erfahrungsberichte über Probleme im Transitland erstellt werden.

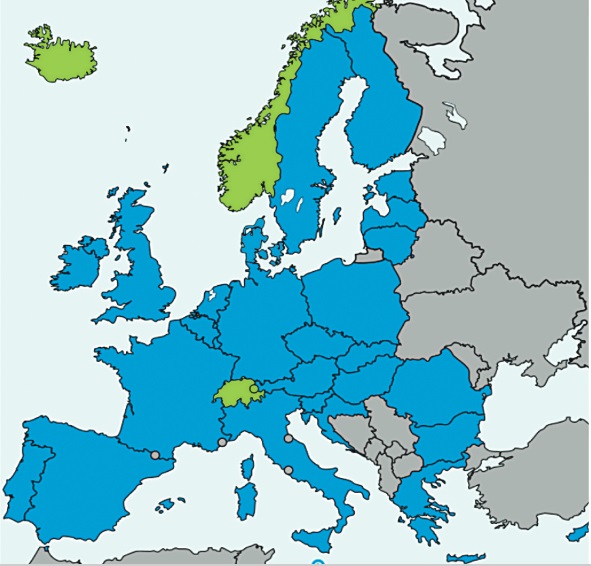

Die teilnehmenden Staaten:

Neben den EU-Mitgliedstaaten werden auch Nicht-Mitgliedstaaten wie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein durch ein Übereinkommen mit der EU die Dublin-Instrumente an.

Dublin-Verordnung

Dublin-Verordnung

Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden

Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden

Neben den EU-Mitgliedstaaten werden auch Nicht-Mitgliedstaaten wie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein durch ein Übereinkommen mit der EU die Dublin-Instrumente an.

Dublin-Verordnung

Dublin-Verordnung  Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden

Nicht-EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden

Fristen Dublin-Verfahren

Wann erlischt die Zuständigkeit des Ersteinreiselandes?

Im Prinzip ist jener Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylantrags zuständig, der die (irrguläre) Einreise der:des Asylwerber:in nicht verhindert bzw. ermöglicht hat. Diese Zuständigkeit endet allerdings zwölf Monate nach dem Tag des (irregulären) Grenzübertritts.

Das heißt, wenn zum Beispiel jemand irregulär in Italien eingereist ist und sich dann über Österreich und Deutschland bis Schweden durchgeschlagen hat und dort zwölf Monate nach seiner irregulären Einreise nach Italien einen Asylantrag gestellt hat, ist jedenfalls nicht mehr Italien zuständig. Ob Schweden oder eines der anderen Transitländer zuständig ist, hängt davon ab, ob sich der:die Asylwerber:in nachweislich länger als fünf Monate in einem anderen Staat aufgehalten hat. In diesem Fall wäre dieser zuständig, bzw. wenn es mehrere waren, jener Staat, in dem die Person sich zuletzt mehr als fünf Monate aufgehalten hat. (Art. 13)

Fristen für Übernahmeersuchen und Überstellung

Wenn die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staates durch Indizien oder Beweismittel festgestellt wurde, muss Österreich diesen innerhalb von drei Monaten ersuchen, den:die betroffene:n Asylwerber:in zu übernehmen. Wird aufgrund eines Eintrags in der EURODAC Fingerabdruckdatei die Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates festgestellt, so hat Österreich zwei Monate Zeit, einen Antrag auf Rückübernahme zu stellen (im Falle von Schubhaft einen Monat).

Nun hat der angefragte Staat zwei Monate (bei Dringlichkeit einen Monat, bei Schubhaft zwei Wochen) Zeit, auf das Aufnahmegesuch zu antworten.

Antwortet er nicht fristgerecht, gilt Schweigen als Zustimmung, was die Verpflichtung nach sich zieht, die Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen (Art. 22 Abs.). Der angefragte Staat wird, wenn er nicht reagiert, automatisch zuständig. Nun kann nach Abstimmung mit dem nun zuständigen Mitgliedstaat die Überstellung/Abschiebung innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Wird die Entscheidung bei Gericht bekämpft und deswegen der weitere Aufenthalt genehmigt, beginnt die Überstellungsfrist erst mit einer negativen Gerichtsentscheidung zu laufen. Befindet sich der:die Betroffene in Strafhaft, verlängert sich die Frist auf maximal zwölf Monate, entzieht sich ein Flüchtling der Überstellung durch Flucht, verlängert sich die Frist auf 18 Monate.

Es kann also, je nach Ausreizung diverser Fristen, bis zu zwei Jahre dauern, bis jemand von Österreich in einen zuständigen Dublin-Staat abgeschoben wird. In dieser Zeit wird keinerlei inhaltliche Entscheidung getroffen.

Werden diese Fristen nicht eingehalten, fällt die Zuständigkeit an Österreich zurück.

FRISTEN – AB ASYLANTRAG

(Wieder-)Aufnahmegesuch für die Anfrage

- 3 Monate

- 2 Monate bei EURODAC

- 1 Monat bei Haft

- 2 Monate

- 1 Monat bei Dringlichkeit

- 2 Wochen: EURODAC-Treffer, Haft

Frist für die Überstellung

ab Zustimmung bzw. Wegfall der aufschiebenden Wirkung

- 6 Monate

- 12 Monate bei Strafhaft

- 18 Monate bei Flucht

Bequem spenden -

Bequem spenden -